N°68 « Galerie de contemporains » – 2007

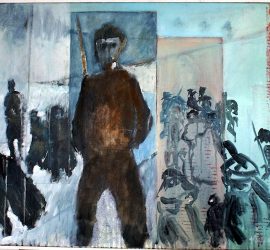

La contemporanéité implique un être ensemble dans un maintenant qui bouleverse le temps ordinaire. L.C. www.reseaux-creation.org Que se cache-t-il sous l’aspect lisse, vague et vaste de l’intitulé : « Galerie de contemporains » ? Ouvrir une galerie, c’est créer un lieu voué à l’observation, à la contemplation. S’agit-il de nous prendre à témoins, de nous rendre un peu plus sensibles à notre temps en accumulant sous nos yeux les preuves de sa diversité, en organisant la mise en scène de sa richesse, de ses douleurs, de ses courages ? Paradoxe que de vouloir forcer l’attention, attirer le regard sur ce qui est notre spectacle quotidien, tellement présent qu’il en devient invisible. Mais, 6 milliards et plus de contemporains ! C’est sûr, on oubliera du monde et nos limites en seront tracées. Pour une âme d’archiviste pointilleux et féru d’exhaustivité, toute galerie souffre d’absences, manque de couleurs. La contemporanéité a ses points aveugles. Une sorte d’archive sera malgré tout produite. Au fil des chroniques, transcriptions d’une réalité provisoire, se dessinent un début de cohérence, peut-être une volonté de signifier. Même un savant désordre peut prouver quelque chose, affirmer une vérité… Écriture de réalité et non de fiction. L’auteur se fait narrateur de […]